La maison-mère de la MRC, connue à l’interne comme le 142, rue Dufferin, représente un projet de 18 500 000 $ dont la construction s’est échelonnée sur environ 2 ans. Le bâtiment comporte une superficie de 2 763 m² de plancher et 3 étages. Son architecture visionnaire permet une grande polyvalence et de multiples configurations.

Si la MRC est fort heureuse d’avoir officiellement obtenu sa certification, cela n’est pas dû au hasard. De la sélection des matériaux, en passant par l’aménagement écologique du site et l’économie d’eau potable, tout a été pensé afin de réduire au maximum l’empreinte énergétique du bâtiment.

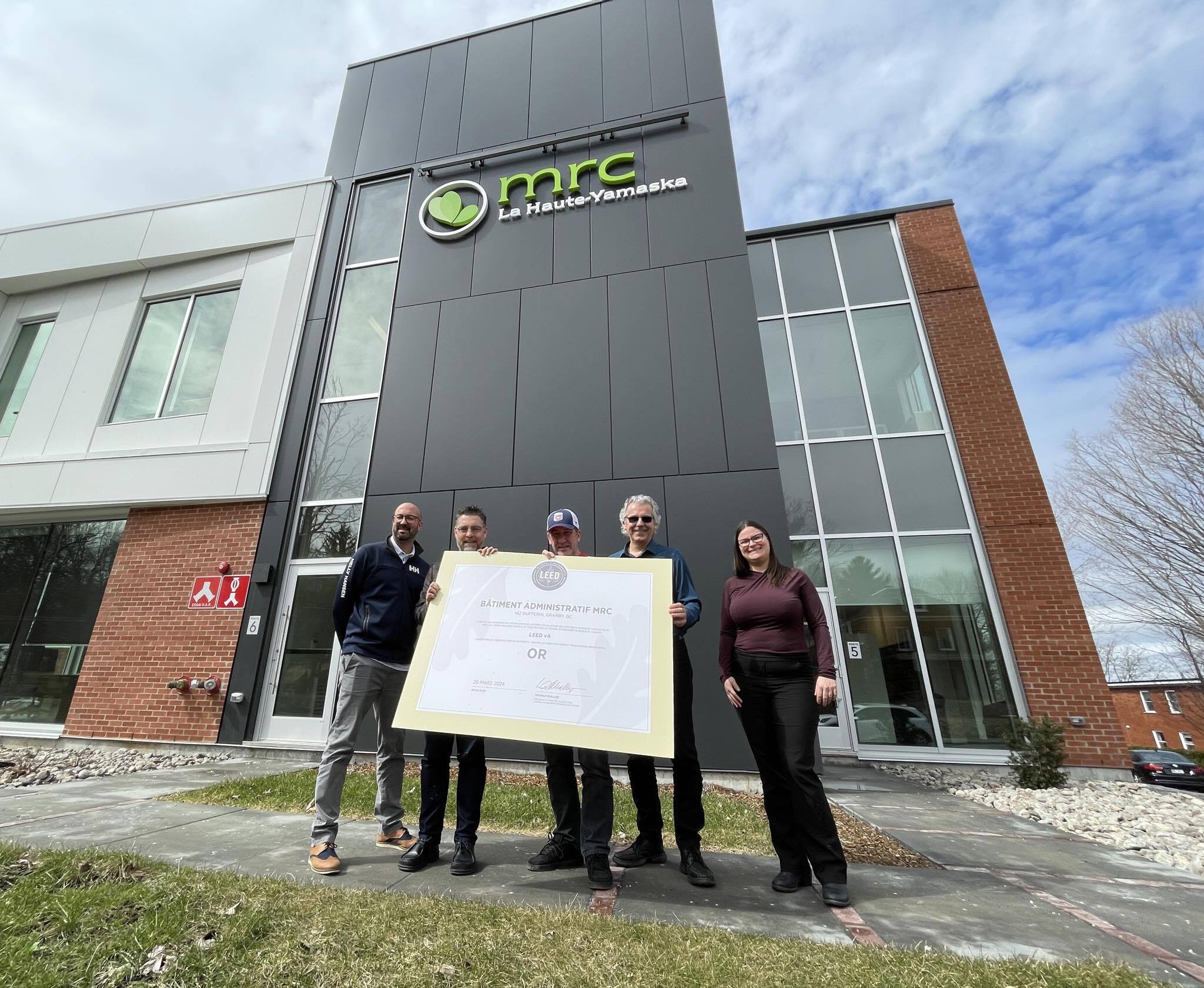

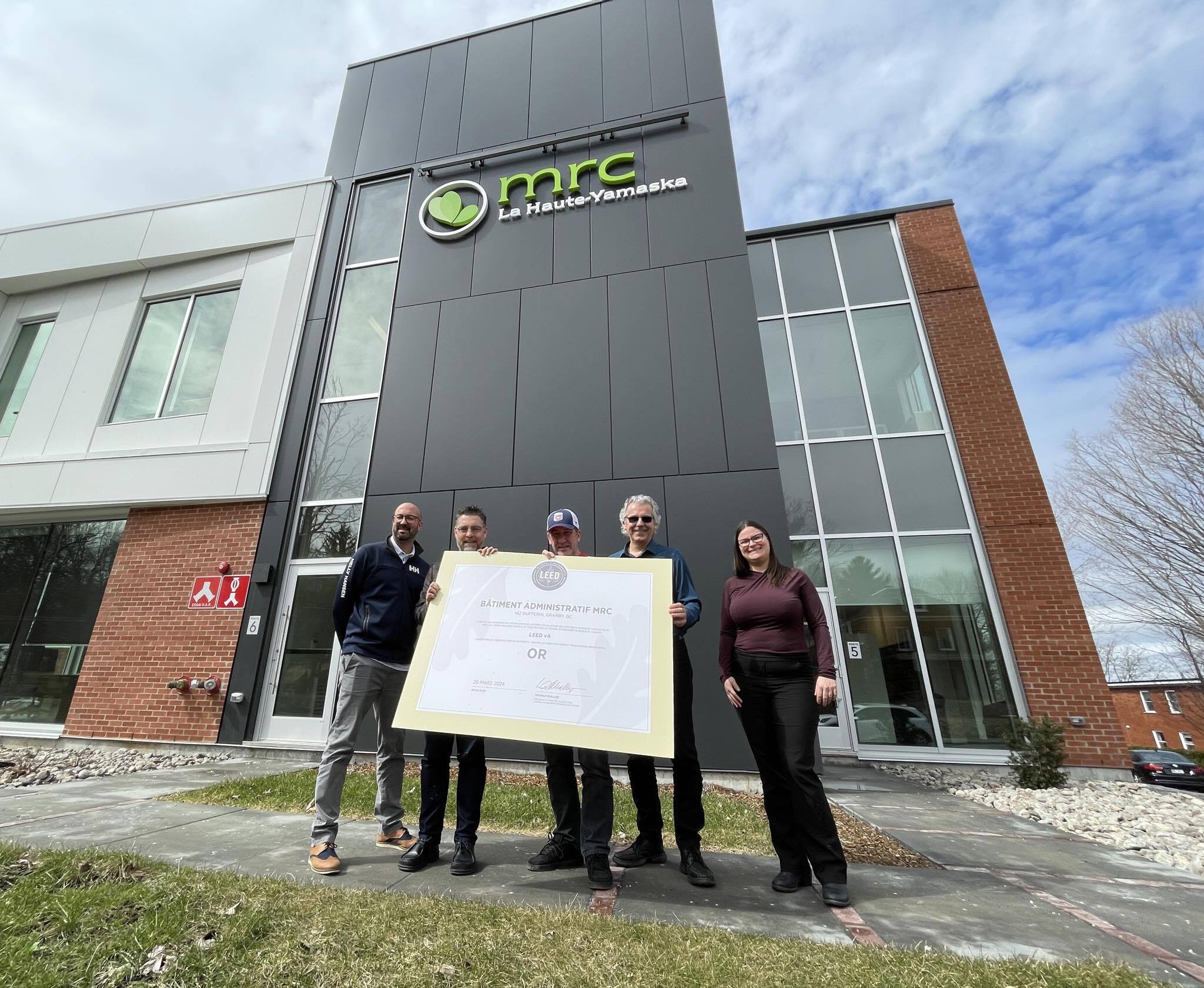

« L’obtention d’une certification LEED, et du deuxième plus haut niveau existant (OR) de surcroît, n’est pas une mince affaire. Il s’agit d’un processus exigeant accompagné d’une feuille de route stricte et ponctué d’inspections. C’est donc avec une immense fierté que nous accueillons cette bonne nouvelle ! », mentionne le préfet de la MRC, Paul Sarrazin. M. Sarrazin a mené ce dossier de front auprès du conseil de la MRC depuis de nombreuses années.

Parmi les faits saillants du bâtiment, notons la toiture qui est recouverte de roches blanches pour combattre les îlots de chaleur, l’eau des toilettes et des urinoirs qui provient d’un réservoir de récupération de l’eau de pluie, le stationnement qui comprend six bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi qu’un système de chauffage qui fonctionne par boucle géothermique et qui permet de puiser ou de rejeter la chaleur excédentaire du bâtiment à même celui-ci; la façon de faire la plus économique au niveau énergétique.

« Tous les matériaux, comme la peinture, le bois et même les adhésifs de construction, ont été sélectionnés soigneusement et approuvés avant l’utilisation afin de s’assurer que ceux-ci possédaient une certification écologique reconnue dans leurs domaines respectifs. Chaque détail a été soigneusement étudié afin d’en arriver ici », ajoute M. Sarrazin.

L’ancien centre administratif de la MRC, sis à la même adresse, avait atteint sa durée de vie utile. C’est pourquoi les élu.e.s du conseil ont fait front commun pour doter l’organisation municipale d’un bâtiment plus moderne, écoresponsable, à accessibilité universelle et adapté aux besoins croissants de l’équipe.

UNE CERTIFICATION À MAINTENIR

Le système d’évaluation LEED pour l’exploitation et l’entretien des bâtiments certifie la durabilité des opérations et de l’entretien continus des bâtiments existants. Par conséquent, les certifications LEED v4 expirent après 5 ans si le bâtiment n’a pas été recertifié. Les projets LEED v4 ne doivent pas être commercialisés comme certifiés LEED après l’expiration de leur certification.

Il va sans dire que la MRC entend maintenir son niveau de certification dans les années à venir. Une plaque sera d’ailleurs bientôt érigée à l’entrée du bâtiment pour en faire la promotion.

Source : MRC La Haute-Yamaska